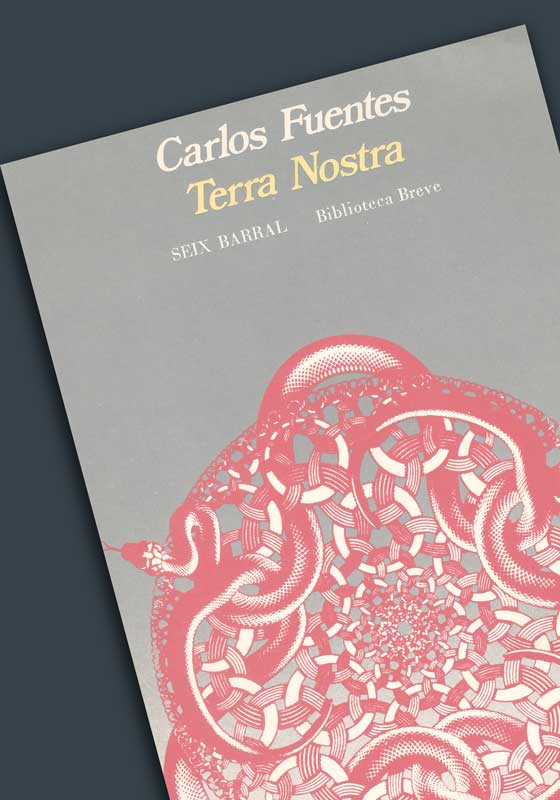

Terra Nostra, la novela más ambiciosa y compleja de Fuentes, está llamada a ser sin duda uno de los títulos fundamentales de la narrativa hispánica contemporánea. Un lenguaje tenso, en constante ignición y reverberación, crea, destruye y reinventa la maquinaria critica de la fábula: desde el remoto silencio del mundo de los mitos cosmogónicos a la dilapidación de fulgores de la Roma de Tiberio, la noche mohosa y chirriante de grilletes y gorgueras de la España de los Austrias, el espacio sagrado de los universos de ficción literaria o la explosión de un futuro alucinado y glacial. Terra nostra somete a crítica la noción misma de relato. Al propio tiempo, cataloga los avatares de una identidad huidiza y evanescente, que en la profanación de lo acotado por un sistema opresivo y en el retorno al cuerpo y la invocación a lo originario halla el fundamento, el sustrato permanente desde el que se enfrenta a la disgregación de la individualidad que caracteriza a la era moderna. En la historia de la novela –en la historia de la escritura- Terra nostra será un caso límite: epifanía y fundación.

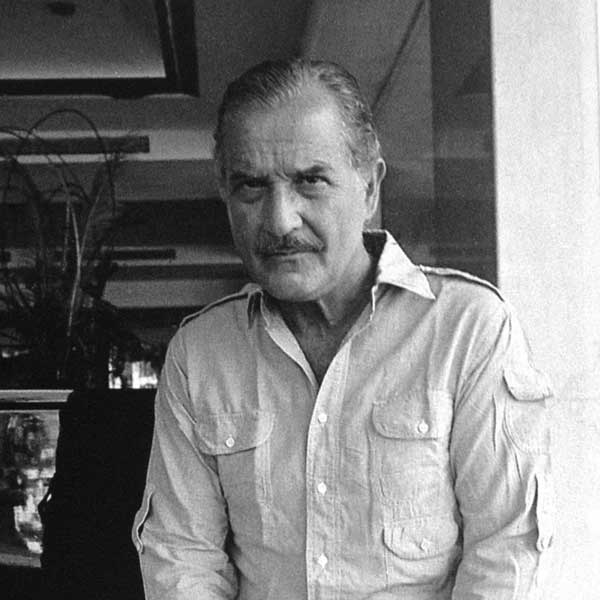

Nacido en México en 1928, cursó estudios primarios y secundarios en Estados Unidos, México, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile y Rio de Janeiro, y universitarios en México y Ginebra.

Ha publicado los libros de relatos Los días enmascarados (1954) y Cantar de ciegos (1964), las novelas La región más transparente (1958), Las buenas conciencias (1959), La muerte de Artemio Cruz (1962), Zona sagrada (1967) y Cambio de piel (1967; Seix Barral, 1974), que obtuvo el premio Biblioteca Breve, las novelas cortas Aura (1962) y Cumpleaños (1969), los volúmenes ensayísticos La nueva novela hispano-americana (1969), Casa con dos puertas (1970) y la obra teatral El tuerto es rey (1970).

Durante diez años, Rómulo Gallegos vivió en México. Sería falso afirmar que vivió en el exilio, porque México es tierra de venezolanos y Venezuela es tierra de mexicanos. Los déspotas creen desembarazarse de los hombres libres mediante el destierro y a veces el asesinato; sólo se ganan testigos que, como el espectro de Banquo, les roban para siempre el sueño.

La muerte del justo ha sido a menudo el precio de nuestras vidas. No lo olvidemos hoy, cuando la América Latina, luminosa utopía fundada una y otra vez en las empresas del descubrimiento, las gestas de la independencia y el desgarramiento de las revoluciones, vive una de las noches más negras, largas y tristes de su historia de empecinadas esperanzas.

La sangre de Francisco Madero regó el espinazo seco y ardiente de México y les dio la vida a los ejércitos revolucionarios de Villa, Obregón y Zapata. La sangre de Salvador Allende aún no se seca; mancha las manos de sus asesinos, pero también corre por las arterias de la resistencia popular chilena. Chile, algún día, recobrará la libertad perdida.

Rómulo Gallegos, presidente constitucional de Venezuela, escribió primero nuestro eterno drama de la civilización contra la barbarie y luego la vivió. Mejor dicho: la sobrevivió para vencer a los tiranos, a ese ser abstracto que se llama Yo, el Supremo en la gran novela de Roa Bastos y cuya única ley es la amalgama de astucia de cantina y genocidio anónimo, que Carpentier denomina, en otra de sus grandes obras, El recurso del método.

Recurso inverso al de las novelas policiales, en la historia de la América Latina sucede repetidamente que se saben los nombres de los criminales, pero no de las víctimas. Continente de muertes anónimas en el que más de una vez se ha invocado el concepto abstracto de “patria” para justificar el crimen. La verdadera patria es, por lo contrario, lo más concreto del mundo: los lugares, las obras, las ideas, las personas que amamos y sus muertos. Déspotas de la sombra: El otoño del patriarca es una larga temporada en el infierno, una estación inmóvil, un eclipse metálico de los astros que normalmente permiten medir el tiempo de los hombres y vivirlo como hombres.

Pero la anormalidad ha sido la norma de nuestra historia. Trujillo, Batista y Pinochet son como los vampiros, que sólo prosperan de noche. Todos ellos, nuestra interminable lista de tiranos, son criaturas de la noche, dependen de la noche y sólo son síntoma de la noche. Es la noche misma lo que debemos combatir, para mantener a los vampiros en sus tumbas.

Hombre de letras y hombre de acción, Rómulo Gallegos sabía esto. Él fue un peregrino de la noche latinoamericana, armado no con la lámpara que sólo busca al hombre, sino con la antorcha que lo ilumina y lo incendia. Luz de la verdad, incendio de la mentira; luz de la memoria, incendio del olvido; luz de la palabra, incendio del silencio. En semejante empresa, con acentos distintos y por caminos plurales, podemos reconocernos y participar todos los novelistas de la América Latina. Nuestro instrumento son las palabras; y las palabras, como el aire, son comunes: o son de todos o no son de nadie.

No existe poder político sin apoyo verbal. Una democracia se mide por la latitud del poder verbal de los ciudadanos frente al poder verbal del Estado. Y una dictadura, por la estrechez o ausencia de ese margen. Sobra decir que en la América Latina ha imperado la segunda situación y que, en buena medida, el vigor de nuestra literatura contemporánea tiene su origen en que, desprovistas de canales normales de expresión -partidos políticos, sindicatos, parlamentos, prensa, medios audiovisuales libres- nuestras sociedades buscan y encuentran en la obra de poetas, ensayistas y novelistas todo lo no dicho por nuestra historia pasada o presente; pues también la historia es, finalmente, una operación del lenguaje: sabemos del pasado, y sabremos del presente, lo que de ellos sobreviva, dicho o escrito.

La historia de la América Latina parece representada por un gesticulador mudo. Adivinamos, en las muecas y manotazos del orador, una alharaca de discursos grandilocuentes, proclamas y sermones, votos piadosos, amenazas veladas, promesas incumplidas y leyes conculcadas. Escuchamos en vano el silencio, desciframos unas piedras hermosas: sólo nos hablan de nuestros tres siglos coloniales las estatuas torturadas de O Aleijadinho, los templos barrocos de Quito y Tonantzintla, las celosías secretas de Lima y de La Habana. Veneramos a las escasas voces que se dejaron oír: Sor Juana y el Inca Garcilaso en la colonia, Mora y Lastarria, Sarmiento, Bello y Martí en medio del sonido y la furia de nuestras operetas decimonónicas: gritos de ahogado en un mar de sepulcros.

No hay presente vivo con un pasado muerto, y no hay pasado vivo sin un lenguaje propio.

La gigantesca tarea de la literatura latinoamericana contemporánea ha consistido en darle voz a los silencios de nuestra historia, en contestar con la verdad a las mentiras de nuestra historia, en apropiarnos con palabras nuevas de un antiguo pasado que nos pertenece e invitarlo a sentarse a la mesa de un presente que, sin él, sería la del ayuno. Darle vida al pasado para que tengan vida el presente y el futuro, ceñir la realidad del presente, ser y no sólo estar en el presente y así contribuir a un porvenir humano libre de los fantasmas del ayer y de los opresores de hoy, pero pródigo en la memoria de la tradición viva y vivificante sin la cual el futuro nacería viejo: no sé de una sola novela latinoamericana importante que no contribuya, de una u otra manera, a esta empresa de salud colectiva. De allí la vitalidad de nuestra narrativa contemporánea, inexplicable, desde luego, sin la elaboración de una poética, centro solar que todo lo relaciona, en gran arco lírico que va de Rubén Darío a Octavio Paz. Gracias a ellos, a Lugones, a Huidobro, a Neruda, a Gorostiza, a Vallejo, a Liscano, a Lezama Lima, a Gonzalo Rojas, los novelistas entramos en posesión de nuestro lenguaje.

Un pasado vivo: Carpentier regenera los prodigiosos recursos del barroco americano para recordarnos el origen perdido de nuestras utopías fundadoras y Donoso aprovecha los mismos recursos en sentido inverso, para enterrar a los cadáveres que aún se pasean con simulacro de vida por las calles de nuestras pesadillas sociales.

Un presente vivo: Mario Vargas Llosa y Otero Silva, González León, Salvador Garmendia y David Viñas integran el lenguaje de la actualidad latinoamericana, demostrando que las palabras ni se heredan pasivamente ni se calcan gratuitamente, sino que se elaboran en la imaginación y la pasión críticas; Monterroso, Sainz, Puig y Cabrera Infante arrancan a carcajadas la máscara de la solemnidad verbal para decirnos que sólo vive en el presente quien ríe en el presente; y el gran Onetti, padre fundador, nos recuerda que sólo sobrevive en el presente quien sufre en el presente. Nadie como el gran novelista uruguayo se ha acercado más al centro trágico de toda presencia: el desafío final de la libertad consiste en saber que el otro que me domina soy yo mismo.

Un futuro vivo: la obra de Julio Cortázar transmuta la actualidad pasajera y su lenguaje en una serie de instantes incandescentes, que nos quema los labios porque sienten y presienten la naturaleza de toda la libertad que podemos ganarnos en el porvenir. Obra liberadora, la de Cortázar es la del Bolívar de nuestra novela: sus libros eliminan la pasividad del lector y le imponen la carga de la libertad, una libertad que el lector debe ganar para sí mismo y para el propio autor. La obra abierta de Cortázar es incomprensible sin la cocreación de lectores libres, libres para completar, reformar, negar o afirmar, armar o desarmar la obra. Lo que nunca podrán hacer, ni Cortázar ni sus lectores, ni ustedes ni yo, es concluir la obra. Como la libertad. Como el porvenir.

Un encuentro vivo de todos los tiempos: Rulfo y García Márquez reúnen magistralmente la triplicidad de tiempo y lenguaje para alcanzar la visión, descarnada en el mexicano, opulenta en el colombiano, de la simultaneidad de todas las historias y todos los espacios, todas las vidas y todas las muertes, todos los sueños y todas las vigilias de la América española. Desde las cimas de Pedro Páramo y Cien años de soledad, situadas en el eterno presente del mito, se comprenden las terribles palabras de Kafka: «Habrá mucha esperanza, pero no para nosotros». La libertad es la lucha por la libertad, y el porvenir no nos absolverá de ella. Rulfo y García Márquez lo imaginan todo para que, sin engaños respecto a lo que somos, seamos capaces de desearlo todo. Tal es el rostro de nuestro futuro: la cara del deseo.

Un lenguaje vivo, en fin: Borges desnuda al verbo hispanoamericano a fin de demostrarnos que las palabras sirven para algo más que la oratoria, pero también con el propósito de darles la jerarquía de un arte musical y matemático, suficiente en sí mismo y por ello comprometido con una vigilancia diabólica sobre sus medios propios y sus fines esenciales: que las palabras se nos escapen de la boca, pero nunca más de las manos. Ejemplifico con Borges, pero junto a él escritores como María Luisa Bombal, José Blanco, Severo Sarduy, Reynaldo Arenas, Salvador Elizondo y Héctor Bianciotti habitan el laberinto de Luzbel. Y allí la palabra precede tanto a Dios como al hombre. Igual que en las mitologías de los albores, la creación y la caída se confunden por obra de la palabra, pues la palabra es el único artificio previo a sus artífices.

Todo lenguaje nos precede, de allí su carga onerosa y desafiante. Sobre todo cuando, históricamente, la precedencia se acentúa con el traslado. Hijos de España por parte de padre, nos encontramos después de los desastres de la Guerra Civil en la misma orilla que los españoles: la de la orfandad. La generación de novelistas españoles que creció bajo el fascismo -Ferlosio, Martín Santos, García Hortelano, Juan y Luis Goytisolo, Benet, Marsé- se reconoció en nosotros como nosotros en ellos: huérfanos todos, hermanos todos, desconcertados todos frente a la agonía de nuestras sociedades y la enajenación de nuestros medios de expresión. Memorablemente, Juan Goytisolo ha escrito: «Podemos hablar de idiomas ocupados como hablamos de países ocupados». La tragedia española nos permitió darnos cuenta de que la lengua española había sido ocupada durante más de dos siglos por los sacerdotes de la retórica, las vírgenes de la Real Academia y los exorcistas de la herejía sexual, religiosa o política.

Con las dos mitades de España -la exiliada y la encerrada- hicimos el recuento de nuestro fracaso histórico común y nos unimos en la empresa literaria común de demoler para construir, ensuciar para limpiar y abolir el Mar Océano para que los gallinazos literarios sobrevolasen a las carabelas que ahora, cuando España vuelve a ser libre, harán el trayecto de ida y vuelta: ya no habrá literatura hispanoamericana que pueda excluir a España misma, so pena de mutilar nuestra civilización común. ¿Cuál será el destino de esa civilización común, cuál el tipo de sociedad en el que nuestras tareas de escritores habrán de cumplirse?

La medida de una civilización, ha escrito el poeta Auden, es el grado de unidad que retiene y el grado de diversidad que promueve. Y Paul Valéry, famosamente, dijo que las civilizaciones, al cabo, se saben mortales. Difiero matizadamente: las civilizaciones no son mortales, lo es el poder que transitoriamente las encarna. Es mortal la civilización que se somete o es obligada a someterse al poder; perviven los poderes que saben integrarse a la civilización. En el primer caso, el poder arrastra a la civilización a una tumba de chatarra: cadenas y sables son su monumento helado. En el segundo, la civilización renueva sus poderes; y empleo intencionalmente el plural. El verdadero poder civilizado es el que coexiste con los poderes plurales de la sociedad, y el proceso mismo de la cultura consiste en transformar, paulatina o radicalmente, el poder en los poderes: El poder del individuo, sí, y de los derechos humanos que las revoluciones burguesas, por más que los hayan desvirtuado, ganaron para todos los hombres. El poder de la colectividad, sí, para eliminar la explotación pero no sustituirla por otra que, al anular los derechos individuales de opinión, reunión, palabra y disidencia anule también su propia razón dialéctica y convierta a la historia que pretende encarnar en confrontación, ciega e inmóvil, entre el desamparo atomizado de individuos sin colectividad y el desamparo monolítico de una colectividad sin individuos.

La democracia y el socialismo son otra cosa y son inseparables: la democracia sin dimensión colectiva es tan engañosa como el socialismo sin dimensión individual. La democracia socialista es la que integra los derechos individuales y los derechos colectivos como ejercicio activo de la civilización, incluyendo la posibilidad del instante revolucionario de una civilización: o se asumen todas las libertades ganadas, enunciadas y deseadas por el pasado, o se sacrifica tanto a la revolución como a la civilización. Democracia y socialismo son solidaridad colectiva fundada en los derechos personales y derechos personales fundados en la solidaridad colectiva; son, en suma, pluralidad de poderes: poder del obrero en su empresa, poder del campesino en su tierra, poder del estudiante en su casa de estudios y poder del maestro en su escuela, poder del profesionista en su tarea social, poder del hombre de ciencia en su laboratorio, poder del periodista en su redacción, poder del artista en su taller, del cineasta en su pantalla, del hombre de teatro en su escenario y del escritor en su mesa de trabajo. Poder para todos, menos para los explotadores. Libertad para todo, menos para oprimir.

La democracia del futuro no podrá limitarse a la representación delegada, sin duda válida e indispensable. Deberá extenderse y ejercerse en los lugares mismos del trabajo de cada uno, dentro de normas de autogestión y descentralización crecientes y con medios de organización, defensa y publicidad propios. Sin embargo, esta sociedad humana que avizoro hoy la deseo para nosotros, aquí, en la América Latina y como latinoamericano no puedo hacer caso omiso del problema del poder del Estado. Un alud de circunstancias ha impedido que los países de la América española, francesa y portuguesa adquieran el rango pleno de la Nación-Estado alcanzado, digamos, por Francia o Inglaterra. En cambio, ese estadio comienza a ser superado por imperativos económicos, políticos y tecnológicos que convenimos en llamar el estadio de la interdependencia. Mi pregunta es ésta: ¿puede haber interdependencia entre fuertes y débiles, entre lobos y corderos?

Sólo concibo un verdadero orden de interdependencia: el de la interdependencia entre independientes. De allí el carácter indispensable, en sociedades como las nuestras, de

un Estado nacional viable que represente el centro nacional e independiente de decisiones -vale decir, de resistencia- sin el cual seríamos presas aún más fáciles e inmediatas de los oligopolios internacionales que dictaron la ley de la jungla económica, prosperaron con ella y desataron la crisis, que es su pecado exportable a la periferia dependiente, pero que será también la penitencia de su misma culpa.

Luchamos por un nuevo orden económico internacional y pocos estadistas, como los venezolanos y los mexicanos, han sabido encauzar ese esfuerzo con mayor energía y reflexión. Pero debemos crear también, dentro de cada uno de nuestros países, el orden de justicia que reclamamos internacionalmente.

Todo lo dicho nos propone un desafío que no quiero soslayar: el de la coexistencia, en la América Latina, de Estados nacionales viables con la suma de poderes sociales que, limitando democráticamente al Estado en lo interno, en realidad lo fortalecen en lo externo. No hay Estado más débil que el que carece de ciudadanos libres. Semejante armonía resulta difícil de concebir en un continente mayoritariamente aplastado por botas y cerrojos. No obstante, el desafío persiste y no se evaporará, a menos que nos resignemos a morir ahogados por la marea ascendente de los fascismos criollos.

Hablo como escritor, no como político. Me preocupa la sociedad en la que escribo y en la que vivirán mis hijos. No convoco una ilusión, sino apenas una esperanza concreta: que la América Latina sea la portadora de un futuro social humano en el que los Estados nacionales acaben de integrarse gracias a la fuerza de los poderes sociales, y que éstos puedan desarrollarse con el respeto de Estados nacionales que sirvan de escudo a nuestro desarrollo independiente. Tales serían las características de un latinosocialismo. La alternativa es la postración y, acaso, la agonía.

Creo que los escritores no podemos ser ajenos a estas preocupaciones. En realidad, ellas se encuentran íntimamente ligadas a nuestro quehacer y se le asemejan. Igual que la obra literaria, el desarrollo social no se gana ni en la resignación embrutecedora ni en el Apocalipsis instantáneo. Son resultado de la paciencia, el trabajo, la conquista diaria de hechos y derechos.

A veces se ha dicho que un escritor de la América Latina no tiene derecho a escribir una línea mientras haya un niño iletrado o enfermo en su suelo nativo. Me pregunto: ¿qué será de nosotros el día en que no haya niños iletrados o enfermos en México o en Venezuela, si al mismo tiempo no hay una cultura que otorgue identidad y propósito al progreso material? ¿Qué leerá ese niño cuando aprenda a leer: Súperman o Don Quijote? Sin una cultura propia, seremos colonias mentales, prósperas quizá, pero colonias al cabo.

Civilización policultural, la América Latina tiene la posibilidad, rara por no decir única en el mundo actual, de escoger y fusionar diversas tradiciones a efecto de crear un modelo auténtico de progreso, propio de nosotros, a pesar de y gracias a nuestras contradicciones, nuestras abundantes derrotas y nuestras escasas victorias. Me explico: cuando hablo de modelos propios de desarrollo no preconizo ni la autarquía ni un chovinismo estrecho; todo lo contrario. Creo, con mi maestro Alfonso Reyes, que sólo nos es ajeno lo que ignoramos. En cambio, nos es propio cuanto conocemos o somos capaces de conocer; conocimientos del presente, sí, y del contradictorio futuro que prefiguran: jamás, en la historia de la raza humana, el porvenir ha ofrecido a la voluntad humana semejante opción entre la felicidad y la desdicha, la vida plena o el aniquilamiento total. Pero precisamente para poder optar en favor de un futuro humano, debemos conocer, con la misma atención que merecen nuestros recursos naturales, nuestros recursos culturales; no debemos olvidar que somos herederos de una vasta tradición que sólo por desidia crítica o amnesia voluntaria podemos darnos el lujo de ignorar.

Es esta tradición riquísima la que quiero evocar, convencido de que su carácter soterrado o latente está en espera de que la saquemos al aire y la articulemos, renovada, a la elaboración de nuestro porvenir. Somos dueños de la tradición de las civilizaciones indígenas, que nos reservan las lecciones de su espontaneidad comunitaria, la armonía de sus formas de autogobierno local, la constancia de su rememoración de los orígenes, su genio artesanal y, sobre todo, su capacidad de portar la cultura en el cuerpo. Somos dueños legítimos de la antigüedad grecolatina y del medioevo cristiano y herético -sobre todo de éste último, pues “herejía” significa etimológicamente «tomar para sí», «escoger libremente». Y somos dueños invisibles de la tradición democrática de la Edad Media española, que culmina con la primera revolución moderna: el movimiento de los comuneros de Castilla, aplastado por Carlos V el mismo año en que la capital azteca, Tenochtitlán, cae en manos de Cortés y los Austrias, quienes nos privaron de una experiencia libertaria más profunda que las de Francia o Inglaterra. Y por los mismos motivos, debemos recuperar el legado dual de las culturas judía y musulmana que sólo en Iberia coexistieron con el cristianismo, que los Reyes Católicos y sus sucesores mutilaron y que nos corresponde invitar de nuevo a nuestra civilización, empobrecida desde el siglo XVI por su ausencia. Somos dueños de la épica cantada por Ercilla y también de su contradicción, las utopías del Renacimiento traídas a tierras de América por los frailes lectores de Tomás Moro y cuya lección continúa vigente: el ejercicio de la autoridad depende de los valores de la comunidad, y no a la inversa. Somos dueños de la tradición intelectual de Erasmo que, en los albores triunfales del racionalismo, advierte que la razón puede ser tan opresiva como la fe, a menos que la vigile sin tregua una ironía crítica. Y somos herederos de la creación de la historiografía moderna por Giambattista Vico, nacido en la España napolitana: el primer pensador que concibe la historia como obra de los hombres y no de la providencia. Somos dueños de la tradición del Siglo de las Luces y de la fundación del tiempo histórico moderno por la Revolución Francesa; herederos de la crítica marxista de la sociedad y de la crítica nietzscheana de la cultura; dueños de cuanto nos identifica como hombres y mujeres libres, conscientes, abiertos al mundo para recibir y para dar; pues todas las tradiciones que he enumerado adquirieron, en el suelo de América, personalidad y realidad americana. La Utopía de Moro recreada en Michoacán por Vasco de Quiroga se funde con la tradición comunitaria indígena. El barroco europeo, combustión de la revolución copernicana, es transformado por los artesanos indios en continuidad de los tiempos cíclicos y los espacios sagrados de ese paraíso original que Carpentier encuentra al remontar, en Los pasos perdidos, las aguas del Orinoco. La poesía de Sor Juana es algo más que la de Góngora: una reflexión lúcida y desesperada sobre las palabras capaces de vencer el silencio colonial y darle voz a la novedad mestiza de América, primer espacio ecuménico del mundo post-copernicano, primer melting pot de la tierra global de Colón y Galileo; América india y europea, América ligada por la Nao de China al Extremo Oriente, América donde las aguas del Mediterráneo y las del Mar de Japón al fin se reúnen y se estrellan contra las altas mesetas del mundo incásico y náhuatl. Fusión de sangres, civilizaciones y acentos de la vida histórica y cultural: cosmogonías mayas, fortalezas quechuas, utopía humanista, barroco liberado, contrarreforma opresora, épica vacilante.

La épica rememorada por Bernal Díaz medio siglo después de los acontecimientos es nuestra primera búsqueda del tiempo perdido: vale decir, la primera novela hispanoamericana, más melancólica que la visión de los vencidos recogida por Sahagún, porque Bernal, viejo soldado de Guatemala, sabe que los conquistadores fueron conquistados, por la Iglesia y por la Corona, pero también por el mundo de las víctimas. Antecedente secreto de toda la narrativa hispanoamericana, la Crónica verdadera de la conquista de la Nueva España es un lamento misterioso de la oportunidad perdida por los homines novi de la España moderna asfixiada por el Concilio de Trento, pero también la épica triste -la novela esencial- en la que el vencedor acaba por amar al vencido, y se reconoce en él.

El erasmismo español pervive en la raíz misma de nuestra literatura: todos somos erasmistas sin saberlo porque todos, de Felisberto Hernández a Bioy Casares, practicamos la triple ley del sabio de Rótterdam: la dualidad de la verdad, la ilusión de las apariencias y el elogio de la locura. ¿Es otro el sillar de la Rayuela de Julio Cortázar, del Juntacadáveres de Juan Carlos Onetti?

Y por motivos similares -la tradición es una red de vasos comunicantes- todos somos marxistas, de Baldomero Lillo a José Revueltas: sin la crítica del fenómeno que es manifestación y revelación, no es posible conocer la relación de las esencias. ¿Es otro el procedimiento de La casa verde de Mario Vargas Llosa, del País portátil de Adriano González León?

Y de manera menos obvia todos somos nietzscheanos, de Horacio Quiroga a Agustín Yáñez. La historia explica todo menos lo inexplicable; corresponde al arte no explicar sino afirmar la multiplicidad de lo real. ¿Nos dicen otra cosa el Paradiso de Lezama Lima, o el Conde Julián de Juan Goytisolo, o las admirables Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias?

Pero acaso el ejemplo más claro de esta cultura de encuentros en la que la herencia se crea, es el de nuestras revoluciones de independencia, cuando la Ilustración europea adquirió un color nativo, el de las Lanzas coloradas de Uslar Pietri, cuando Bolívar subió a Rousseau al caballo de la conquista española convertido en corcel de la libertad americana.

Dar y recibir. Recibir para dar. Desde el instante de su fundación, la América Latina adquiere una vocación universal: la de ser la otra imagen de Occidente, el doble oscuro, el guardián de los valores latentes que algún día pueden suplir las ausencias de una civilización que puede amanecer desnuda y en ruinas. La América Latina devuelve a Europa la advertencia con que Shakespeare se despidió del Medioevo y saludó el valiente mundo nuevo del Renacimiento: «hay más cosas en el cielo y la tierra que las soñadas en tu filosofía». Las plazas vaciadas después del carnaval de Brueghel son visitadas por la calavera catrina de José Guadalupe Posada al son de la jitanjáfora de Mariano Brull.

Valiente mundo nuevo: la América Latina, india negra, excentricidad que se vuelve central cuando todos los centros desaparecen y el mundo entero se vuelve excéntrico, adquiere hoy una nueva vocación ecuménica: la de responder, activamente, junto con los pueblos de África y Asia, al máximo desafío de los próximos veinticuatro años: el del acceso de las tres cuartas partes de la humanidad al bienestar y la justicia.

Pero la América Latina sólo participará en la creación del futuro si es dueña de sí misma, si convierte en acción política, económica y moral este pasado vivo que nos radica en un presente vivo. La tarea de nuestros escritores se identifica, de esta manera, con la tarea de toda una civilización.

Rómulo Gallegos describió, como nadie, el espacio vasto e indomado de nuestras tierras. Tenemos a la mano, para poblarlo y domarlo, una riqueza de herencias incomparable y en esto somos todos menos subdesarrollados. Ni la América anglosajona ni nación europea alguna cuentan con semejante pluralidad de tradiciones: las que se dieron cita en la América Latina y aquí se sumergieron en el proceso de nuestro mestizaje de sangre y cultura.

¿Careceremos de la imaginación política y moral para aprovecharlas y dotarnos de modelos auténticos de desarrollo, propios de cada una de nuestras naciones y de su genio, experiencia y aptitudes específicas? El ideal de la unidad latinoamericana no podrá ser impuesto artificial o uniformemente. Deberá nacer de las personalidades propias y finalmente integradas de cada uno de nuestros países. Ninguna nación latinoamericana puede pretender que su vía es la única válida. Pero ninguna nación latinoamericana lo será si su vía no recorre y conquista los caminos de la libertad individual, la justicia colectiva y la independencia internacional.

Señoras y señores:

La América Latina comienza en la frontera de México. Tengan ustedes la seguridad de que seguirá comenzando allí. Mi país ha sufrido agresiones graves y presiones constantes a lo largo de su historia. Quizá esa situación fronteriza, límite, ha permitido a México mantener con particular fervor su identidad en nombre propio y de la América Latina.

Los escritores mexicanos no hemos sido ajenos a este combate. Una literatura pluralista, no programática, ejercida en la libertad y para la libertad, ha contribuido a mantener una fisonomía nacional que es parte constitutiva del ser latinoamericano, variado e idiosincrásico, al que acabo de referirme. Solitaria pero solidaria, toda obra de escritura nace y se sostiene de la tierra común que otros han abandonado. Todas las novelas y todos los escritores que hemos mencionado aquí existen porque existen otras novelas, otros escritores que las han nutrido. El signo personal de una obra no es producto del aislamiento. Todo lo contrario. La personalidad de las culturas, ha escrito Lévy-Strauss, no nace de su aislamiento, sino de su relación con otras culturas. Lo mismo podríamos decir de los libros y de las naciones.

Creo por ello que el Premio Rómulo Gallegos que hoy recibo con sentimiento de honor y gratitud sinceras es una recompensa a la literatura de mi país, tan antigua como los cantos del Popol Vuh y tan actual como la poesía de Octavio Paz, a la cultura toda de mi país, secularmente visible en las piedras sagradas de Teotihuacán y en las figuras profanas de José Luis Cuevas. Que este premio, el más alto que otorga nuestra comunidad de lengua, me sea entregado en Venezuela y por venezolanos, no hace sino acrecentar esos sentimientos hasta convertirlos en un compromiso: el de la fidelidad de un escritor mexicano para con este país cuya máxima riqueza es la hospitalidad, y el de la solidaridad de un ciudadano mexicano con Venezuela, uno de los escasísimos solares de libertad de nuestra América.

Hay muchas maneras de escribir una novela. Todas ellas son conflictivas. No es de extrañar que sus autores también lo sean, puesto que viven y crean los conflictos literarios entre los personales, dentro de los personajes, dentro del propio autor, entre la novela y el mundo y entre la novela y el lector. Todas estas formas conflictivas presuponen un “yo” con el que empieza a escribir el libro y un “tú” al cual se dirige. Hoy, por primera vez y gracias a todos ustedes, tengo la impresión de que esos conflictos constantes, que son el caldo de cultivo del novelista, se suspenden momentáneamente; esos extremos singulares se reposan antes de reiniciar la lucha y tanto el “yo” como el “tú” se transforman en el “nosotros” de la amistad y el afecto compartidos.

Muchas gracias.

Gabriel García Márquez (Colombia), Gonzalo Rojas (Chile), Juan Goytisolo (España), Salvador Elizondo (México) y Gustavo Díaz Solís, Adriano González León y Alejandro Oliveros (Venezuela).

Recuento de Luis Goytisolo (España) y Yo el supremo de Augusto Roa Bastos (Paraguay).

Casa de Rómulo Gallegos. Avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira. Municipio Chacao. Caracas. República Bolivariana de Venezuela.

+582122852821

rgallegos@premioscelarg.com.ve

Obra: No es un río

Obra: El simulacro de los espejos

Obra: Perdidos

Obra: Voces de fondo

Obra: La sed se va con el río

Obra: La forastera

Obra: El mar que me regalas

Obra: Cómo vi la mujer desnuda cuando entraba en el bosque

Obra: Huaco retrato