Cuando niño, me costó mucho trabajo aprender a pronunciar la palabra “patria”. Ahora, tras una infinidad de años de no pronunciarla y ni siquiera escribirla, me doy cuenta de que el esfuerzo es más grande aún. Porque “patria” pertenece a esa estirpe de palabras que, como decía el filósofo español Fernando Savater, sólo se dignifican con el prestigio de la muerte.

Tantas cosas, además, se han dicho sobre “la patria”. Y en su nombre, como en el nombre de la libertad, tantos crímenes se han cometido. Un gran poeta mexicano, Ramón López Velarde, escribió en un hermoso y largo poema: «la patria es impecable y diamantina». El poema se titula «La suave patria». López Velarde muere en 1921: la Revolución, después de diez años y un millón de muertos, llega a su fin con la promesa de un México que nunca se cumplió. Pero la Patria -así, con mayúsculas- y sus símbolos, y con ella el nacionalismo, parecerían todavía inocentes. O casi. El himno nacional, creado bajo la égida de uno de los tiranos más pintorescos que ha dado América: Don Antonio López de Santa Anna, seguía a caballo, y el eterno destino de México estaba escrito, en el cielo, por el dedo de Dios. Sólo un revolucionario se había atrevido, en la célebre Convención de Aguascalientes, a decir la verdad: que la bandera era sólo un trapo. Y por eso poco le faltó para morir allí mismo acribillado a balazos. Más de medio siglo más tarde, otro gran poeta mexicano, José Emilio Pacheco, en su poema «Alta traición» fue todavía más lejos. Dijo: «No amo a mi patria: su fulgor abstracto es inasible». La patria se había vuelto áspera. El mundo y con él México eran ya otros, después de Auschwitz y de Hiroshima: los nacionalismos habían engendrado las guerras y las guerras a los monstruos más deleznables de la historia. Pero los dos poetas hablaban de la misma cosa en la misma lengua: López Velarde de un «paraíso de compotas» y del «relámpago verde de los loros». José Emilio de unos cuantos ríos y montañas, y de una ciudad monstruosa, gris y miserable, por los que estaría dispuesto -así lo dijo- a dar su vida.

Somos -los que quisimos serlo y quizás lo logramos- seres de una sola raza de hombres iguales que por patria tiene al mundo y por lenguaje a la esperanza. Todos los hombres son nuestros hermanos y nuestras todas sus causas nobles. Pero somos también solitarios animales abandonados por los dioses -y por abandonados cobardes, y por cobardes mezquinos- que no sólo vivimos de espíritu sino también de pan, y que además de tener un alma que habita en un cuerpo, tenemos un cuerpo que habita en una casa o en un cuarto, y la casa está en un barrio, y el barrio en una ciudad y la ciudad en un país. Esteban Dédalo, que en su apellido llevaba las alas del hombre que quiso escapar del laberinto que él mismo había construido, se refirió una vez al lugar donde vivía comenzando por el número y el nombre de su calle. Seguía el nombre del barrio. El de la ciudad, Dublín. El del país, Irlanda. El del continente, Europa. El del hemisferio, el de la Tierra, el del sistema solar. El del Universo.

Vamos, así, de menos a más. Cuando nací, yo no tenía patria. Tenía padres y abuelos. Vivía -viví los primeros años de mi infancia- en una casa tan grande como grande era mi mundo. Después ese mundo comenzó a abarcar la calle de Orizaba y la Colonia Roma, donde estaba la casa. Luego la ciudad y más tarde el Valle de México que alguna vez fuera la región más transparente del aire, y más tarde otras ciudades y otros paisajes hasta llegar al mar. Cuando conocí el mar, me dijeron que allí terminaba México y que más allá de esa inmensidad azul estaba Europa. Comencé a comprender que “patria” era algo así como una extensión de mi casa, como si mi casa se desparramara sobre esos ríos y pueblos y montañas cuyos nombres, aún más difíciles de pronunciar que la palabra patria, cautivaban mi imaginación por su majestuosa sonoridad: Papaloapan, Queréndaro, Citlaltépetl… Y que todas esas personas que hablaban mi propio idioma y comían las mismas cosas eran, también, como una extensión de los padres y los hermanos.

En esos tiempos, los héroes, al igual que la patria, sobrevivían como ángeles en conserva: impecables y diamantinos: Hidalgo, Aldama, Morelos. Y Juárez, el pastorcillo zapoteca que aprendió a hablar con los pájaros y que había castigado al rubio invasor europeo. De esa manera mi patria, la mía, toda aquella que me cabía en la cabeza y el pecho, comenzó a nutrirse con las hazañas de aquellos que habían vivido y muerto en las provincias de la leyenda y se hizo cada vez más grande. Al final de esa ristra de nombres y aureolas estaba Zapata, el de los negros ojos de capulín donde brillaba la libertad, y al principio Cuauhtémoc, el «joven abuelo», «el único héroe a la altura del arte», como lo llamó López Velarde.

Como seres pensantes y universales, nos ha sido también dada la capacidad de viajar con Einstein hasta la esquina del infinito, donde el tiempo y el espacio se dan la mano y se dan la vuelta o, sin salir de nuestra habitación, sentarnos en la hierba al lado de Henry Thoreau, para contemplar, callados, el incendio de los bosques. Pero, como animales que somos, también tenemos que dormir y salvo en muy pocas ocasiones, cuando un sueño invade por unos instantes una parcela de la realidad, nos despertamos de mal humor y con mal aliento, y no con la poesía haciendo equilibrios en la punta de la lengua. Y después, todos los días, o casi todos, o demasiados, tenemos que salir de nuestro cuarto y nuestra casa y caminar y subirnos a un automóvil o un autobús, y contestarle a la gente que nos insulta o nos saluda, y apartar los ojos del libro que llevamos para leer en el camino.

Apartarlos del negro sol de la melancolía o de la rosa auditiva de Vallejo para ver a nuestro vecino y decirle quizás y nada más que «buenos días», y así, como diría Juan Ramón Jiménez, «con los pies en la tierra, la cabeza en el cielo y el corazón dolorosamente distendido», cumplir una escala más del único viaje verdadero y definitivo, que es el que nos lleva hacia la nada.

Esa, que es mi experiencia cotidiana, sé que la comparto con todos los seres humanos, aún con aquellos que duermen bajo los puentes o bajo las estrellas y que algo tienen que hacer, así sea tan sólo estirar la mano para llevarse a la boca los alimentos terrestres. Yo, que no soy como esos mendigos de Charing Cross, a los que el frío los mantiene despiertos toda la noche y por eso duermen en el día en los jardines del Embankment a la sombra de la estatua del poeta Burns, salgo todos los días de mi casa, o casi todos, o demasiados, y cuando desciendo no sólo la escalera exterior que va de la entrada a la acera, sino que desciendo para poner los pies en la tierra de lo eterno y lo universal y lo inefable, a lo diario, lo pedestre y a lo perecedero, sé que todos esos vecinos que me dicen «buenos días», pero no así, en español, sino en otro idioma que conozco bien pero que nunca dominaré ni será el mío -aunque pudo serlo y pude haberlo amado-, todos ellos, decía, saben que soy extranjero.

Porque yo vivo en Londres desde hace once años, allí está lo que yo llamo “mi casa”. Mi casa está en un barrio del sur de la ciudad, cerca de uno de los parques más bellos de Londres, lo que equivale a decir, cerca de uno de los parques más bellos del mundo. Mi mesa de trabajo está frente a una ventana. Al lado tengo un librero y me acompañan los libros de muchos autores, en los varios idiomas en que puedo leer. Entre los escritores ingleses están Sterne, Swift, Virginia Woolf, Owen, para nombrar a unos cuantos. Si miro hacia el frente, veo seres humanos como yo que caminan por la calle y a los que también podría amar como amo a mi mujer y a mis hijos, como amé a mis padres. Si lo fueran, claro: es decir, si hubieran sido mis hijos o mis padres. Veo también unos grandes árboles que en la primavera se llenan de hojas de un verde profundo, color de estanque, y que a pesar de que tienen formas y nombres distintos, no puedo distinguirlos de aquellos árboles del parque hundido de la ciudad de México en los que me subía para soñar que era Robinson Crusoe. Porque esos árboles, los de Londres, también son míos, como mi casa. Mía su sombra y sus pájaros. Y mío el cielo gris, y más allá de los árboles, mías las casas de ladrillos rojos, mío el campanario de la iglesia y el Arco del Almirantazgo y el parque de Saint James y el río Támesis con toda su historia líquida y los mástiles de los barcos que pasan bajo el Puente de la Torre. O eso pensaba yo, creía, quería, cuando llegué a esa ciudad.

Entonces, hace once años, en 1971, yo no era un extranjero. Fui a vivir a Londres para confirmar y reafirmar todo lo que de occidental y europeo y judeocristiano tenían y tienen mi cultura y mis costumbres, mis tradiciones. Pero jamás me imaginé que yo iba a ser en Inglaterra un extranjero, al grado en que lo soy ahora. Y no es que no supiera yo que una cosa es ser inglés y otra cosa distinta es ser mexicano. Lo que no sabía yo es qué tan distintas eran, y que eran tan distintas. Llegué con la convicción de que esos accidentes de nacimiento podían ser superados cuando se comparten la literatura y la música, el arte y la filosofía. Y no sólo eso, sino más todavía: la misma literatura, la misma música. ¿O acaso Homero y Tomás de Aquino, Haydn y Botticelli no nos pertenecen en la misma medida en que pertenecen a Europa? Y no es que no sea así: porque así es, en efecto, y con amigos que tengo -y que tendré- de los países más diversos del mundo, me será siempre posible compartir esas cosas. Pero sucede que esto no es todo el tiempo, todos los días, todas las horas, ni con toda la gente, porque de cualquier manera hay que comprarle las verduras al verdulero y la carne al carnicero. Y ellos saben que mi mujer y yo somos extranjeros porque no somos de allí, de Inglaterra. Y no es porque no pronunciemos bien el inglés, porque mientras mejor lo pronunciamos más extranjeros nos volvemos. Pero lo que el verdulero, el lechero, el cartero y los vecinos no saben, es que son ellos, en realidad, los extranjeros: porque no son de allá, de México, de donde llegamos.

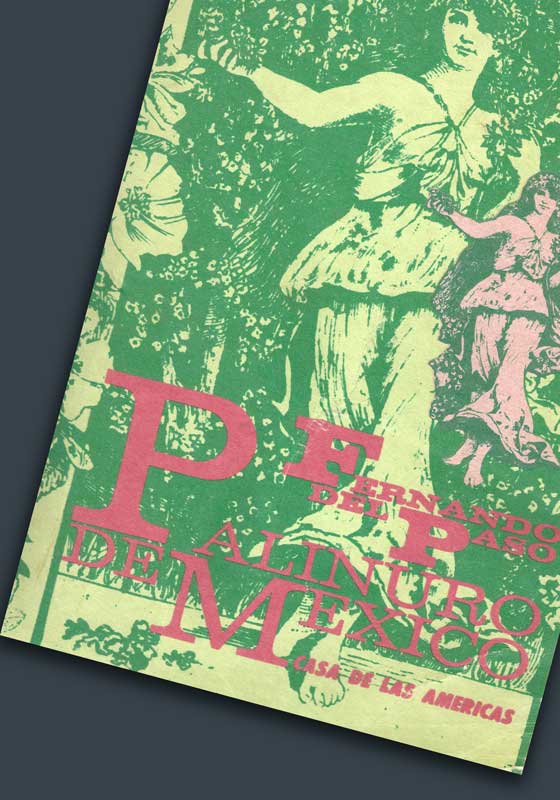

Hace once años yo no sólo no era extranjero, sino que no quería serlo. Y no lo fui durante un tiempo -varios meses quizás- mientras caminaba yo deslumbrado, por Hampstead Heath, tras las huellas de Keats y leía por primera vez en inglés Alicia en el país de las maravillas y en la catedral de San Pablo sentía deseos de arrodillarme, y no porque fuera una iglesia dedicada a un santo sino porque es el templo consagrado a la memoria del hombre que lo hizo, Christopher Wren. Pero, casi sin sentirlo, me fui haciendo extranjero, poco a poco, hasta que un día, y decir “un día” es nada más que un decir, porque no sé cuándo, a partir de qué momento me pasó lo que a Palinuro -y perdonen que cite a mi propio personaje- cuando le habla a Estefanía de las islas flotantes: desperté y allí, frente a mí, ante mis propios ojos y tan cerca que podía tocarla con las manos, estaba mi patria. Y yo, que creía que mi casa de Londres era muy distinta de la de México, porque tenía un diván y unos sillones eduardianos y una lámpara victoriana y una maceta con una aspidistra, me di cuenta de que, como el caracol, me había llevado mi casa a cuestas, y con ella, una patria chiquita.

Pero era (es) una patria que nada tiene que ver con los símbolos nacionales. Una patria sin bandera, porque el trapo de Aguascalientes, el pabellón trigarante consagrado por el abrazo de Acatempan, estaba hecho jirones. Lo habían desgarrado por igual nuestros héroes y nuestros traidores. Lo había desgarrado la mentira, esa mentira institucional de la que habla Octavio Paz y de la cual, como de la mala leche de una patria falsa, han mamado nuestros políticos y nuestros historiadores -la mayor parte de ellos- y nos la han hecho mamar.

Pero a cambio de eso, ese pedazo de patria o tierra que, sin saberlo, nos habíamos llevado a Londres, sí tenía mucho que ver, todo, con una manera distinta de comer y de hablar, de besar a los hijos y de dormir la siesta. Con una manera distinta hasta de reír y de llorar. De morir.

Y no es que yo, de repente, haya sido presa de un ataque de fervor patrio. Nada de lo que perdí en los fervores mitológicos de mi infancia ha regresado, sino acaso como un fantasma: ni esa bandera tricolor de la que hablaba, ni el himno que cantábamos vestidos de blanco en la escuela primaria, ni ese glorioso ejército de soldaditos salidos del pueblo que en 1968 eligieron el día de los Ángeles Custodios y la Plaza de las Tres Culturas para disparar contra el espejo y masacrar a sus mellizos, cuates de la misma serpiente.

Tampoco es que cuando digo «soy mexicano» se me llene el pecho de nada: ni de orgullo, ni de zozobra. Simplemente, sucede que es así. Que soy lo que soy.

Tal vez -o casi seguro- si yo hubiera dejado México cuando niño, me habría adaptado a un país extranjero y ese país me hubiera adoptado. Lo habría llegado a amar y hacerlo mío. Pero, por desgracia y por fortuna, llegué a Inglaterra demasiado tarde para eso. Llegué, además, casado con una mexicana y a medida que pasaban los meses y los años me di cuenta de que si no nos era posible amar a la patria como tal, como a una entidad abstracta, no era posible, por otra parte, dejar de amar todas esas cosas que, por la distancia y lo inaccesibles, de pronto comenzaban a adquirir un nuevo contorno, otro peso distinto, otra fragancia. Porque cuando a todas ellas las tiene uno juntas, al alcance de la mano, cuando se las halla por todas partes, están a veces de más, nada más que por su demasía. Uno sólo las halla, las echa de menos, cuando no están con uno. Entonces un amanecer en el trópico, un son jarocho de arpa y hasta una palabra no dicha o escuchada en mucho tiempo, como “cucurucho”, adquieren, por la sola magia de su ausencia, un brillo que nunca antes habían tenido.

En Inglaterra, por ejemplo, no se dan las tunas. Pero se dan, como dije, no sólo los parques más bellos del mundo, sino el pasto más verde que hay en diez planetas a la redonda. Sólo que un día descubrí que esos parques y ese pasto no eran míos y las tunas sí, y no porque la tuna sea una fruta mexicana -tan sensiblera, cursi y folklóricamente mexicana, que es como esas mujeres de las películas de charros, que cuando se quitan las espinas se vuelven toda carne fresca y dulzura a flor de piel- sino porque a la salida de la escuela primaria, muerto de calor y de sed, yo compraba tunas en el puesto de la esquina y a veces su jugo verde me manchaba la camisa que, esa mañana, mi madre -mi lavandera y planchadora del alma- había hecho amanecer albeante. Nada más por eso.

Pensé en los italianos y los irlandeses que cruzaban el Atlántico a principios de siglo para ir a morir a Nueva York o Chicago sin haber dejado nunca de vivir en la Lombardía o en Limerick. Sentí pena por ellos, pero más pena sentí por mí mismo, porque a pesar de Shakespeare y de Kant, de San Buenaventura y de Leonardo, me había colocado yo a la altura de esos pobres inmigrantes que en el espagueti hilaban su nostalgia, y que cuando bebían Lachrima Christi, se estaban bebiendo, en realidad, sus propias lágrimas.

El haber recuperado ese sentido de la nacionalidad propia, el hacerme de nuevo “mexicano”, no mexicano a ciegas, sino sólo mexicano a tientas, se lo debo a Inglaterra. Porque así como la libertad está siempre limitada por la libertad de los demás, así, también, la nacionalidad propia está definida y restringida por las otras nacionalidades. Yo vuelvo a ser lo que había olvidado que soy, cuando el otro afirma ante mí su otredad. Y más todavía cuando la afirma con arrogancia. Su arrogancia alimenta la mía. Mi identidad se fortalece cuando me impone la suya. Eso fue el regalo que, para bien o para mal, me ha dado ese largo exilio. Eso, y algo más. Algo mucho más grande.

Mi patria grande

Un día, en los libros de la escuela, se me apareció Simón Bolívar en su caballo blanco. Otro día, en Londres. Con la primera aparición que hizo en mi vida, comencé a aprender que mi patria, esa extensión de mi casa, se desparramaba hacia el sur, más allá del Suchiate y de las selvas de Chiapas, para abarcar, para abrazar a otros países en los cuales, me dijeron mis maestros, la gente hablaba nuestra misma lengua y tenía nuestra misma religión y misma historia.

Entre la primera y la segunda aparición de Bolívar habían pasado muchos años. Y habían pasado muchas lecturas y muchos amigos. Dos de ellos, el colombiano Antonio Montaña y el español José de la Colina, me habían iniciado en la literatura. Recibí después la ayuda, la orientación y el enorme estímulo que me dieron los mexicanos Juan Rulfo y Juan José Arreola, y el colombiano Álvaro Mutis.

Comencé a leer a James Joyce, a William Faulkner, a John Dos Passos, a Proust, a Kafka, a Valle-Inclán y a tantos otros. Y, alternados con ellos, a escritores de América Latina. A Carpentier y Cortázar, a Fuentes, a Uslar Pietri y Roa Bastos, a Asturias, a Sábato, y más adelante a García Márquez y Vargas Llosa, a Lezama Lima y también a los poetas César Vallejo, Pablo Neruda, Marco Antonio Montes de Oca. Y fue con ellos, con los autores latinoamericanos, con los que aprendí a escribir. Después, y porque me inicié con autores contemporáneos, leí a aquellos con los que había nacido nuestra literatura: a Martín Luis Guzmán, a José Eustasio Rivera, a Rómulo Gallegos, a Martí. La lista de unos y otros sería demasiado larga. Baste decir que todos ellos me enseñaron no sólo a escribir, sino también de qué escribir y para qué. Y esto no quiere decir que ignore yo las enseñanzas y la influencia de los grandes maestros de la literatura universal: porque fue a través de esos latinoamericanos que, en buena parte, las recibí. Sólo trato de expresar que en ellos, en sus libros, descubrí que todos esos países, por compartir la misma lengua y la misma historia, compartían también una serie de realidades, tan hermosas como trágicas, y que de esas realidades yo no podría escapar, aunque quisiera. Pero no lo quise.

Mi exilio, en Londres, ha sido un exilio si no dorado al menos muy pasadero. No he sido un exiliado político. No he sido perseguido. Y ninguno de mis hijos ha desaparecido. Y no puedo siquiera tolerar el pensamiento de que algo les ocurriera. Por salvar la vida de uno de mis hijos, por salvarlo de la tortura y de la infamia, yo traicionaría a mi patria, traicionaría a América Latina entera y después me cubriría la cara, de vergüenza, y me sentaría a llorar mi traición. Mi alta traición. Pero a cambio de ello, yo daría mi vida por unos cuantos ríos, por unas cuantas montañas, por unas cuantas de esas ciudades monstruosas grises y miserables de mi patria chica, de esa patria pequeña que me llevé a cuestas a Londres sin darme cuenta hasta que comenzó a pesarme, y de esa otra patria, la patria grande que a Simón Bolívar se le desmoronó hace mucho tiempo bajo los pies para quedar, quizás para siempre, lastimosamente dividida. Y la daría también por tantos de sus hijos.

Con esto trato de expresar lo que quizás es imposible de decir. Trato de aclarar esa confusión de sentimientos, esa maraña de ambigüedades que me obligan a vivir haciendo equilibrios entre la satisfacción y la vergüenza. La satisfacción de ser un escritor que puede darse el lujo de tener una patria chica y una patria grande, y la posibilidad de crearlas y recrearlas, de escribirlas y rescribirlas, de hacerlas literatura, poesía, discurso. Y la vergüenza de elevar, a la altura del arte, la muerte y la tragedia, la miseria y el hambre. Porque no sólo de hermosos nombres de ríos y montañas, como Papaloapan o Aconcagua, está hecho el lenguaje que hablan nuestros pueblos, sino también del siniestro vocabulario del asesinato y la tortura, de la represión y la tiranía. Sí, es muy cómodo, desde una mesa ante la cual hay una ventana, y tras la ventana unos árboles color verde estanque, y más allá de los árboles una ciudad bella y ajena y silenciosa, escribir una novela sobre un estudiante de medicina que muere en México en 1968. O escribir otra sobre la aventura imperial de Fernando Maximiliano de Habsburgo, y recibir becas y premios, y después venir aquí a proclamar una vocación continental, latinoamericana, sólo para regresar al exilio voluntario y seguir viviendo tan lejos de todo lo mío, en la impunidad, encerrado en una torre casi de marfil, y de las palabras y para las palabras.

Fue este sentimiento de culpa el que un día me decidió a usar esas palabras, el lenguaje, que es el único o al menos el principal instrumento que tengo para conocer mi mundo y comunicarlo, de una manera más directa y eficaz, más sencilla, para denunciar la realidad. Comencé así a hacer periodismo, a escribir artículos en los que traté de aprovechar la experiencia que sólo un largo exilio podía darme y que era, es, una nueva perspectiva de la historia: la nuestra y la de Europa. Eduardo Galeano, en su espléndido libro Las venas abiertas de América Latina, cuenta que hace un siglo el dictador de turno de Bolivia humilló al embajador inglés. La reina Victoria, enfurecida, pidió se le mostrara un mapa de América del Sur, pintó una cruz de tiza sobre Bolivia y dijo: «Bolivia no existe». Y Bolivia dejó de existir. Esta anécdota sería sólo graciosa, si no fuera un reflejo de una dolorosa verdad que aprendí muy pronto en Europa. No sólo Bolivia dejó de existir en esa ocasión, sino que todo el continente latinoamericano ha dejado de existir, ha desaparecido muchas veces por largos períodos, y vuelto a aparecer sólo cuando han despertado la codicia o el rencor en un país europeo.

Una de sus reapariciones en el mapa ocurrió hace sólo unas semanas, cuando comenzó la guerra en el fin del mundo. El fin del mundo es eso, fin y no el principio, porque así como el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre europeo tuvo en las manos durante muchos siglos la vara de hierro con la que midió la historia y la geografía de nuestro planeta. Fue así como descubrió América, sin tener en cuenta que América ya estaba descubierta desde siempre por los americanos. Fue así como bautizó al “Lejano” Oriente: porque está lejos de Europa, del meridiano de Greenwich y del metro de platino que, fiel a sí mismo hasta el último milímetro, duerme en el Museo de Artes y Oficios de París. Pero comenzó, como decía, la guerra en el fin del mundo, y yo, que siempre he repudiado el nacionalismo, y que tanto o más que a “patria” he temido a las palabras como “gloria”, “pueblo” y “causa justa”, me encontré de pronto vociferándolas, y comencé a escribir febril, furiosamente, a favor de un “pueblo” latinoamericano -que por ironía es el menos latinoamericano de todos-, al cual, habiéndole negado su propia soberanía un gobierno represivo y totalitario, responsable de la muerte y desaparición de decenas de miles de ciudadanos, lo había lanzado ese mismo gobierno a una aventura que sólo habría de desembocar en una nueva humillación. Y sentí vergüenza al pensar en todos aquellos a quienes esas dictaduras militares habían matado a un hijo, a un hermano, a un padre.

Pero sé por qué lo hice. La culpa la tuvieron mis amigos latinoamericanos. En Inglaterra, tengo y he tenido amigos de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, de tantos otros países de nuestra América. Ha sido allí, durante todos estos años, que he tenido oportunidad de convivir, de trabajar con ellos, de conocerlos. Y esa oportunidad me enseñó más que todos los libros de historia de la escuela -e incluso más que las novelas de los autores latinoamericanos que he leído-, que pertenecemos a una especie de gran patria común.

Y si esto ya lo sabía, si lo he sabido siempre, esta especie de supranacionalidad se reafirmó más que nunca en el momento en que la arrogancia, la soberbia infinita de algunos de esos extranjeros que no pertenecen a esta patria común, exacerbó en mí y en mis amigos todo lo que de latinoamericanos tenemos. Y a fin de cuentas, no me arrepentí. Como no me arrepiento del pecado de haber nacido en este continente que a veces parece destinado a un fracaso tras otro, en este continente tan dejado de la mano de Dios, tan inmensamente rico, tan inmensamente pobre.

Estuve, estoy, con el pueblo argentino. Estoy con todos aquellos pueblos latinoamericanos que luchan por liberarse de sus tiranías locales o del imperialismo. Con todos aquellos que luchan por reafirmar su revolución. Estoy con Cuba, con el Salvador, con Nicaragua, con Puerto Rico. Y no voy a hacer aquí una lista de los países cuyos nombres todos conocemos, y de los que forma parte la nación que me ha honrado con el Premio Rómulo Gallegos, y que fue cuna de Simón Bolívar.

El nacionalismo, como dije al principio, engendra monstruos. Pero cuando existe una patria común sin bandera y sin himno, un nacionalismo a escala continental se hace necesario para defender de la agresión cultural y económica una pluralidad de valores y tradiciones cuyas diferencias son infinitamente menos importantes que sus semejanzas. Para defender, en última instancia, o quizás en primera, el derecho a sobrevivir con dignidad humana.

En fin, lo que vine a decir aquí puede resumirse en muy pocas palabras: más allá de mi patria chica, más acá de la ciudadanía del mundo, soy, seré siempre un latinoamericano. Y quiero que se sepa que amo, con fervor, con ingenuidad, con delirio, a ésta, mi patria grande.

Carlos Fuentes (México), Manuel Mejía Vallejo (Colombia), Carlos Barral (España), Augusto Roa Bastos (Paraguay), Antonio Cornejo Polar (Perú) e Ignacio Iribarren Borges y José Vicente Abreu (Venezuela).

Daimón de Abel Posse y La tumba del relámpago de Manuel Scorza (Argentina), La Habana para un infante difunto de Guillermo Cabrera Infante (Cuba), Te dio miedo la sangre, de Sergio Ramírez (Nicaragua) y Lope de Aguirre, príncipe de la libertad de Miguel Otero Silva y La Isla de Robinsón de Arturo Úslar Pietri (Venezuela).

Casa de Rómulo Gallegos. Avenida Luis Roche con tercera transversal de Altamira. Municipio Chacao. Caracas. República Bolivariana de Venezuela.

+582122852821

rgallegos@premioscelarg.com.ve

Obra: No es un río

Obra: El simulacro de los espejos

Obra: Perdidos

Obra: Voces de fondo

Obra: La sed se va con el río

Obra: La forastera

Obra: El mar que me regalas

Obra: Cómo vi la mujer desnuda cuando entraba en el bosque

Obra: Huaco retrato